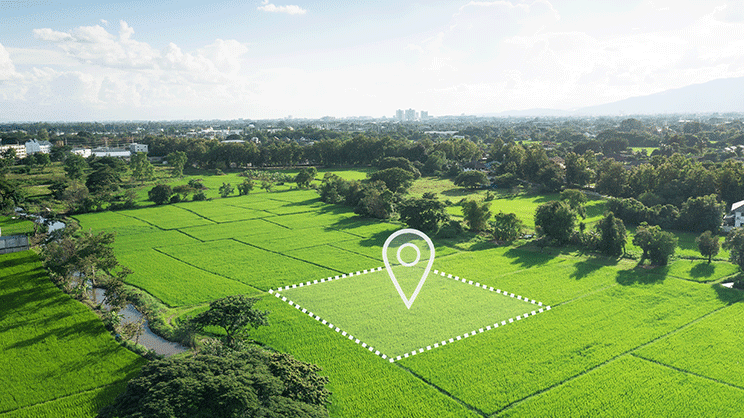

La mise en œuvre de l’objectif de sobriété foncière ZAN (« zéro artificialisation nette » en 2050) prévu par la loi Climat du 22 août 2021 entre dans sa phase opérationnelle pour le bloc communal. Les élus doivent faire évoluer les schémas et documents d’urbanisme pour les rendre compatibles avec les schémas régionaux d’aménagement, de développement durable et d’égalité des territoires (Sraddet) – lesquels devaient être modifiés au… 22 novembre 2024. Mais les élus dénoncent un contexte juridique « mouvant, flou », dans lequel la diversité des territoires n’est pas prise en compte. Difficile de connaître les contraintes et les critères à prendre en compte.

Localement, la trajectoire ZAN ralentit déjà certains projets et « elle ne s’inscrit pas dans un modèle économique », car elle renchérit le coût des terrains et des friches, a rappelé Françoise Rossignol, maire de Dainville (Pas-de-Calais, 5 800 habitants), présidente de la Fédération des Scot, lors d’un débat organisé lors du 106e Congrès des maires de France, le 19 novembre à Paris. Et les territoires en tension sont les plus pénalisés, s’est insurgé le maire de Pontarlier (Doubs, 29 487 habitants), Patrick Genre, qui demande de la stabilité, l’aménagement local ayant besoin de temps ; on ne change pas la forêt ou la sociologie (accession à la propriété…) en quelques années par des textes réglementaires…

En outre, l’absence d’artificialisation se heurte à d’autres contraintes, comme la nécessité de construire des logements sociaux, ou d’héberger des travailleurs saisonniers. « Le ZAN est un problème politique qui revient sur la décentralisation, sur notre capacité à agir », analyse Jean-François Vigier, maire de Bures-sur/Yvette (Essonne, 9 462 habitants). Il faudrait discuter aussi des dispositifs d’accompagnement de la mise en œuvre de la sobriété foncière, pour le maire de Bourg-en-Bresse (Ain, 43210 habitants), Jean-François Debat, membre du comité directeur de l’AMF. Avec une méthode plus transparente qui laisse davantage de place aux élus locaux. Il faut travailler sur la maîtrise du foncier et disposer de garanties juridiques. « Nous acceptons une loi pour aménager différemment afin de répondre aux besoins de l’économie mais il faut revoir la méthode. D’accord pour l’objectif de moins 50 % en dix ans, mais il aurait fallu commencer cette année ou l’année prochaine… » En effet, avec la référence prise aux dix années passées, « sans qu’on soit prévenus et qu’on ait pu s’y préparer, les élus ont été pris en traîtres à rebours », s’est exclamé un des élus participants.

Pour les régions également, appliquer le ZAN est compliqué. « Les lois sont trop fréquentes et il faudrait chaque fois modifier le Sraddet, c’est non », a ainsi réagi Laurence Rouède, vice-présidente du conseil régional de Nouvelle-Aquitaine, qui estime aussi qu’il ne faut pas opposer les territoires entre eux comme l’a fait la loi Climat.

Proposition de loi du Sénat

Dénonçant un jeu de dupes, une absence de transparence, « des circulaires peu claires dont l’une explique l’autre », et un objectif impossible à territorialiser, les sénateurs Guislain Cambier (Nord) et Jean-Baptiste Blanc (Vaucluse) ont déposé une proposition de loi le 7 novembre 2024. Ils souhaitent substituer à la « trajectoire ZAN » une « trajectoire de réduction de l’artificialisation concertée avec les élus locaux », tout en respectant la philosophie de l’objectif national. Mais on ne peut pas, « avec notre centralisme jacobin », imposer partout les mêmes solutions à la même date, s’est exclamé le sénateur du Nord. Les auteurs du texte considèrent que ne pas répondre vraiment à l’objectif de 50 % et s’écarter un peu de la trajectoire « n’est pas très grave, du moment qu’on fait ce qu’il faut ». Il ne faut pas appliquer l’objectif de façon rigide.

Députée du Loiret, Constance de Pélichy a signalé que l’Assemblée nationale devrait lancer la semaine prochaine une mission d’information sur le ZAN, pour travailler en concertation avec notamment le Sénat, les élus locaux et les professionnels de l’aménagement du territoire.

En conclusion du débat, Catherine Vautrin, ministre du Partenariat avec les territoires et de la décentralisation, a déclaré avoir entendu les élus, notamment sur la comptabilisation de la consommation de terrains, la territorialisation et le calendrier. Elle a rappelé la notion d’intérêt à agir des élus, « un point majeur qui englobe la responsabilité juridique ». L’objectif étant, au-delà de la réflexion, de poursuivre le travail, avec un projet de loi ou une proposition de loi.

Signalons également que Jean-Baptiste Blanc rendra prochainement avec le sénateur de l’Eure, Hervé Maurey, un rapport sur la fiscalité du ZAN.

Martine Courgnaud – Del Ry

|

Trajectoire ZAN

|

![[ép. 225] Quelle réforme de la responsabilité pénale au lendemain du rapport Vigouroux ?](https://www.weka.fr/actualite/wp-content/uploads/2025/03/ep-225-quelle-reforme-de-la-responsabilite-penale-au-lendemain-du-rapport-vigouroux-300x161.png)

![[ép. 224] Zoom sur les futures lois Eaux, Trace, mode de scrutin, PAPI, plastique, débits de boissons…](https://www.weka.fr/actualite/wp-content/uploads/2025/03/ep-224-article-zoom-sur-les-futures-lois-eaux-trace-mode-de-scrutin-papi-plastique-debits-de-boissons-300x161.png)

![[ép. 223] Marchés publics : les groupements d’opérateurs économiques, entre incertitudes et nouveautés](https://www.weka.fr/actualite/wp-content/uploads/2025/03/ep-223-article-marches-publics-les-groupements-d-operateurs-economiques-entre-incertitudes-et-nouveautes-300x161.png)