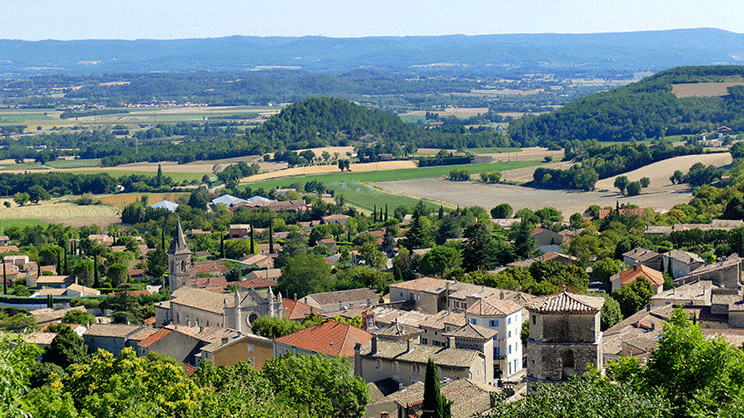

Éloignés des métropoles, en perte de vitesse malgré de multiples dispositifs étatiques, les territoires « oubliés » recèlent un potentiel important : patrimoine, qualité de vie, adaptation aux défis écologiques et climatiques. Dans ces territoires où, plus exactement « les habitants ont le sentiment d’être oubliés », émergent des pratiques expérimentales qui inventent un nouvel urbanisme parfois exemplaire et même susceptible de servir de modèle aux politiques urbaines des métropoles, pour les conduire vers davantage de sobriété et d’agilité. Ces thèmes ont inspiré pendant quatre ans les travaux croisés du club Ville aménagement et de chercheurs soutenus par le Plan urbanisme construction architecture (Puca). Objectifs : mieux comprendre l’importance des territoires peu denses, « en perte de vitalité mais pas forcément pauvres » et repérer des pistes pour les valoriser… « Il s’agit d’une étude tournée vers l’action et pouvant inciter le monde de l’aménagement à offrir ses talents et compétences à ces territoires », précisent les architectes-urbanistes Ariella Masboungi et Guillaume Hébert dans « Les territoires oubliés », un ouvrage qui retrace les différentes expériences étudiées. Il convient notamment de prendre appui sur l’inventivité locale, comme le montrent ces multiples exemples. « Nous nous sommes beaucoup appuyés sur des réalisations, pour savoir ce qui se fait et ce que l’on peut faire », a expliqué Ariella Masboungi le 26 septembre 2024, lors d’une présentation du livre à La Fabrique de la cité, à Paris.

Les sources d’inspiration puisent aussi dans les exemples étrangers : Italie, Espagne, Portugal, Suisse… Pour agir sur ces territoires, il faut considérer la diversité des modèles comme une richesse et non comme une source de complications, partir des initiatives locales plutôt que des normes ou d’un cadre trop formaté comme dans les appels à projets. D’autant que la proximité des élus et des habitants économise le temps d’une négociation qui peut être « inutile et inefficace », comme dans les métropoles. À partir d’un projet ponctuel et de discussions régulières avec les élus, les urbanistes peuvent souvent dépasser leur stricte mission architecturale. Ainsi, au Rouget-Pers (Cantal, 1 294 habitants), un plan guide sert de fil conducteur à l’architecte pour doter la commune d’une identité et relier les espaces séparés du territoire. Une succession de projets d’aménagement mineurs permet de réorienter le programme en liaison avec les élus, dans une continuité d’actions sur une très longue durée.

À Plauzat (Puy-de-Dôme, 1 748 habitants), l’architecte a entrepris une réhabilitation lente, en élargissant l’approche à la recomposition de l’espace public à l’échelle du village. L’idée principale est de relier la place aux autres espaces publics de la ville mais la démarche est aussi sociétale, avec la création d’une salle des fêtes, d’un lieu pour les marchés de Noël… Le processus s’étend en fonction des moyens de la commune, et les premières réalisations suscitent initiatives et nouvelles opportunités : réhabilitation du cœur du fort villageois enrichi d’un programme de gîtes touristiques, transformation de la traversée du village par le conseil départemental…

Faire réagir plutôt qu’imposer

Dans tous ces territoires, qui sont ignorés des aménageurs et manquent d’ingénierie pour mener des projets complexes, il convient de conduire les opérations d’aménagement autrement, sans plaquer des modèles de développement métropolitains ou une vision descendante qui ne prendraient pas en compte les atouts locaux. Car, si les enjeux sont semblables (attractivité, habitabilité, coût…), portent sur le même type de programmes (logements, espaces publics, équipements…) et imposent les mêmes exigences, les réponses sont de moindre ampleur et nécessairement innovantes. Comme à Pérignat-sur-Allier (Puy-de-Dôme, 1 520 habitants), où des maisons en ruine et une grange ont été transformées, et deux autres maisons construites, pour créer des logements. « La ligne politique de créer du lien et de prendre en considération ce que pensent les gens a été un vecteur fort », s’est félicité le maire Jean-Pierre Buche, le 26 septembre. La commune et l’architecte ont passé une annonce sur Le Bon coin pour trouver des familles disposées à s’investir dans un projet collectif et les ont auditionnées pour comprendre leur projet de vie avant de leur attribuer les logements. Deux ans de travail ont permis de préciser le projet ensemble, et de déposer un permis de construire financé par la commune. Pour la proposition architecturale – une « maison carrée » -, qui ne fait pas l’unanimité parmi les villageois, l’idée était « de faire réagir plus que d’imposer », précise le maire. D’autres territoires imaginent des montages juridiques inédits, combinant société d’économie mixte (Sem), société publique locale (SPL), établissement public d’aménagement (EPA), établissement public foncier… Une solution pour trouver le bon équilibre d’intervention.

Martine Courgnaud – Del Ry

![[ép. 221 n° double] Responsabilité financière des gestionnaires publics (RFGP) : bilan et changements](https://www.weka.fr/actualite/wp-content/uploads/2025/02/ep-221-responsabilite-financiere-des-gestionnaires-publics-rfgp-bilan-et-changements-300x161.png)

![[ép. 220] Handicap et fonction publique : 20 ans après…](https://www.weka.fr/actualite/wp-content/uploads/2025/02/ep-220-handicap-et-fonction-publique-20-ans-apres-300x161.jpg)

![[ép. 219] Risques psychosociaux : prévenir, c'est aussi se protéger… soi](https://www.weka.fr/actualite/wp-content/uploads/2025/02/ep-219-risques-psychosociaux-prevenir-c-est-aussi-se-proteger-soi-300x161.png)