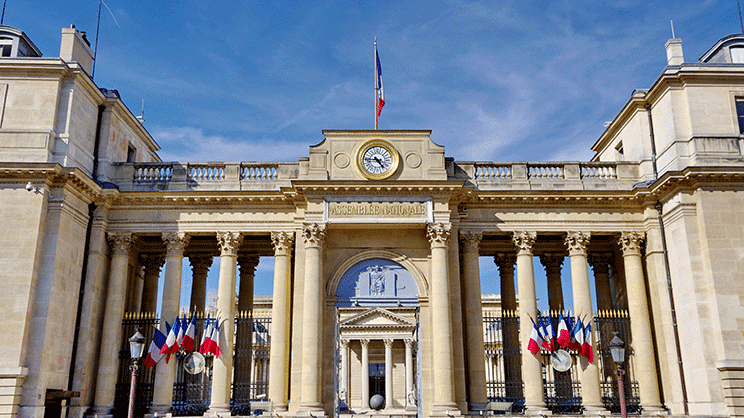

L’intelligence artificielle (IA) devient un phénomène de plus en plus politique qui appelle une maîtrise démocratique. D’où la nécessité d’adopter une politique d’éducation au numérique et de renforcer la souveraineté numérique de la France. Deux priorités à prendre en compte face à la croissance exponentielle de l’intelligence artificielle générative de type ChatGPT, selon un rapport de l’Office parlementaire des choix scientifiques et technologiques (Opecst), présenté à la presse le 4 décembre 2024*. Deux priorités que la France devra défendre lors du sommet mondial de l’IA qui se tiendra à Paris les 10 et 11 février 2025, selon les parlementaires.

Disposer d’une souveraineté numérique paraît urgent, alors que le secteur privé, principalement américain à travers les géants technologiques, domine la recherche en IA et que la Chine aspire à devenir le leader mondial d’ici 2030. La France et l’Europe doivent éviter de devenir purement et simplement « une colonie numérique », estiment les parlementaires qui précisent : « l’Union européenne mise aujourd’hui sur la régulation de l’IA mais cela reste insuffisant face à la taille et à l’avance des puissances américaine et chinoise ». Pour la contrer, des acteurs français et européens puissants doivent se développer. Or, le plan France IA de janvier 2017 a été abandonné et la stratégie nationale et européenne de mars 2018 (rapport de Cédric Villani) a apporté des résultats insuffisants selon la Cour des comptes.

Sans vouloir rivaliser avec la Chine et les États-Unis, il faudrait développer une filière française ou européenne autonome, sur toute la chaîne de valeur. En résumé : « mieux vaut une bonne IA chez soi qu’une très bonne IA chez les autres »… La politique publique de l’IA devra bénéficier d’un pilotage stratégique à dimension interministérielle. L’Opecst, dont la mission se situe à la croisée des mondes politique et scientifique, pourrait assurer le suivi et l’évaluation de cette politique. Et, afin d’encadrer les développements en cours et d’anticiper d’éventuels risques, une gouvernance mondiale pourrait être placée sous l’égide de l’ONU.

Tout le monde sera amené à utiliser de plus en plus les IA génératives, avec leurs nouveaux risques : attaques informatiques à grande échelle, fausses informations, falsification de contenus et de produits en temps réel, influence sur les élections… Les conséquences sur la santé psychologique sont encore inconnues et un risque d’uniformisation cognitive et culturelle existe. Car « la conjugaison de l’écran et de l’IA enferme l’utilisateur dans des bulles de filtres et des croyances subjectives », explique la sénatrice de Seine-Saint-Denis, Corinne Narassiguin. Il faudra aussi conserver la diversité culturelle et linguistique, créer des bases de données autour de la culture française… Quant au mode de raisonnement, il doit demeurer à la fois inductif et déductif ; or, l’IA tend à privilégier le raisonnement inductif qui, même fondé sur des milliards d’exemples, peut toujours être démenti par un ou plusieurs contre-exemples. Bref, « l’éducation à l’IA est urgente », conclut la sénatrice.

L’IA sera également présente dans l’accès aux services publics de l’État et des collectivités, où des assistants numériques pourront guider les internautes. Interrogé, le sénateur de l’Ain, Patrick Chaize, a précisé que ce sujet ne faisait pas partie de l’étude de l’Opecst, mais qu’il touche la question de l’inclusion numérique. Celle-ci était en cours de discussion dans le projet de loi de finances pour 2025, abandonné pour cause de destitution du gouvernement. « Avec l’arrivée de l’IA, il faudra aller plus loin en matière d’inclusion », précise le sénateur.

Par ailleurs, devant la consommation d’énergie et de matières premières nécessaire pour collecter les données, les stocker, effectuer des milliards de milliards de calculs, développer des modèles dans des supercalculateurs, les parlementaires souhaitent également tendre vers des « IA frugales et efficaces ».

Dans le rapport de plus de trois cents pages, que ses membres ont adopté à l’unanimité, l’Opecst émet dix-huit recommandations.

Martine Courgnaud – Del Ry

* Rapport de Patrick Chaize, sénateur de l’Ain, Corinne Narassiguin, sénatrice de Seine-Saint-Denis et Alexandre Sabatou, député de l’Oise

![[ép. 223] Marchés publics : les groupements d’opérateurs économiques, entre incertitudes et nouveautés](https://www.weka.fr/actualite/wp-content/uploads/2025/03/ep-223-article-marches-publics-les-groupements-d-operateurs-economiques-entre-incertitudes-et-nouveautes-300x161.png)

![[ép. 222] Eaux pluviales, ruissellement et compétences des collectivités](https://www.weka.fr/actualite/wp-content/uploads/2025/03/ep-222-emission-eaux-pluviales-ruissellement-et-competences-des-collectivites-300x161.png)